7月5日,“盘龙苎迹·智焕夏布”非遗传承实践团赴重庆市荣昌区盘龙镇开展调研,围绕当地苎麻种植与夏布非遗技艺展开考察,在调研中系统梳理了这一“中国草”的生物学特性、种植历史及产业价值。

揭秘:从田间植物到非遗密码的探索之旅

当实践团踏入荣昌区盘龙镇的苎麻田里,一场关于古老植物的探索就此开始。这片看似普通的土地中,藏着串联起数千年历史与现代产业的密码,让我们跟着实践团的脚步,一步步揭开苎麻的神秘面纱吧。

第一站:历史的印记

在与苎麻田间劳作的村民闲聊时,实践团成员惊喜的发现:苎麻并非外来物种,而是土生土长的“中国原住民”。更令人惊讶的是,苎麻的纤维利用历史,可追溯至新石器时代。

在荣昌区盘龙镇,参与苎麻产业的农户占九成以上当地苎麻因独特水土养成的纤维特质,与传承千年的夏布编织手法形成了 “天然适配性”,成为当地非物质文化遗产的特色。每一株苎麻,仿佛都在述说着这里的千年故事。

第二站:形态与“超能力”

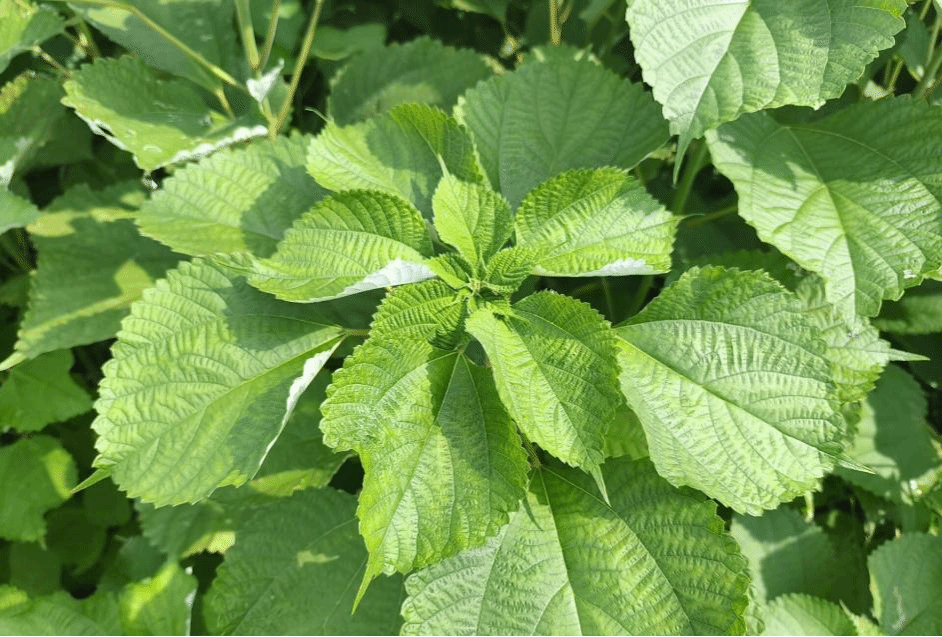

俯身观察苎麻植株,它们独特的形态特征展现在眼前:叶片呈宽卵形,叶缘为锯齿状结构;茎干表面密布细棱与短绒毛。但苎麻的之处远奥秘不止形态。

实践团成员在查阅资料的过程中,苎麻的“隐藏技能”逐一展现:作为多年生宿根性草本植物,它凭借纤维细长强韧、含抑菌成分、具抗紫外线及隔热功能、天然环保且耐水耐热的生物学特性,正是因为这样的特性,才使得它成为制作夏布的理想原料 —— 原来,非遗技艺的诞生,早已被植物的天性写好了答案。

第三站:生长的规律

“看这茎秆高度,就知道快到收割时候了。”村民的一句话,也让实践团关注到了苎麻独特的生长周期。在盘龙镇的气候条件下,苎麻的生长像设定好的时钟:每年能收获3~4次,每次生长周期在50~90天之间。而那些茎秆高度的变化,正是大自然给收割者的天然信号,不用复杂精密的仪器,就能把握苎麻收割的最佳时机。

第四站:环境的选择

为什么盘龙镇的苎麻长得这么好呢?带着这个疑问,实践团找到了当地苎麻工厂的技术人员。技术人员向实践团报出了一组数据,而答案就藏这数据之中:苎麻对生长环境有着严格的要求,首先要气候要温暖湿润,年均气温得在17~18℃,并且该地区的无霜期得在280天以上,这样才能长出茁壮的苎麻。

而荣昌区恰好就是苎麻生长的“舒适区”——亚热带季风湿润气候,年均气温 17.4℃,无霜期为280~300天。原来,这里能成为苎麻的天然适生区,是大自然与地理条件共同书写的巧合。

终章:从植物到文化的蜕变

随着探索深入,一条清晰的脉络浮现在实践团的眼前:夏布这一非遗技艺中苎麻纤维是其唯一的原料。而盘龙镇的气候条件得天独厚,因此在这里苎麻的种植早已超越了传统农业的范畴,这就使得在盘龙镇形成了“种植-初加工-编织”的完整产业链。

那些叶片的锯齿、茎干的绒毛、纤维的韧性,甚至生长周期的规律、对气候的挑剔,最终都转化成了文化生产力。这株从新石器时代就陪伴人类的植物,在现代依然用自己的方式,延续着中华文明的火种。

通过这一趟的探索,实践团成员从中深切领悟到,唯有深入基层、贴近实践,才能真正读懂非遗文化的厚重底蕴与现代经济的融合逻辑,而这份“知行合一”的认知,也将成为未来我们传承文化、服务社会的宝贵养分。

苎麻植株叶片(阔卵形,叶缘呈锯齿状)

苎麻茎干特征(细棱与短绒毛)

实践团成员在苎麻田开展生长周期记录

当地村民蓝大叔正在为实践团成员讲解苎麻的生长习性

正在茁壮成长苎麻苗

位访问客

位访问客